Der Zusammenhang von Pornosucht und sexuellen Dyfunktionen: die erdrückende Beweislast

Immer wieder machen Wissenschaftler auf die diversen Gefahren der Pornografie und des Konsums davon aufmerksam – und immer wieder werden diese Warnungen gekonnt ignoriert. Dafür kann es viele Gründe geben. Eines davon ist sicherlich die Komplexität des Problems. Die Auswirkungen sind schwer greifbar und nicht so offensichtlich wie z.B. die von Alkohol- oder Drogenkonsum.

Selbst psychische Erkrankungen wie die Depression – die sich langsam aber sicher zur Volkskrankheit Nummer 1 entwickelt – kämpft um einen angemessenen Grad der Beachtung. Es verwundert nicht, dass die Pornosucht dieses Vorhaben noch viel nachdrücklicher unterstützen muss. Einerseits ist diese Erkrankung nämlich noch nicht so alt und „etabliert“ wie andere chronisch- psychische Belastungen – andererseits ist die Gesamtthematik mit einer noch größeren Ladung Scham behaftet. Wer gesteht sich schließlich gerne ein, süchtig nach dem Konsum von Sexfilmen zu sein? Und wer will anderen Menschen schon mitteilen, welche Probleme die Abhängigkeit von „Schmuddelstreifen“ mit sich bringt?

Man kann erahnen, wie komplex die Problematik erscheint. Zu der Sucht an sich kommen im Normalfall noch diverse Ängste hinzu. Diese entstehen entweder primär durch den Pornokonsum (z.B. soziale Ängste im Umgang mit Frauen), oder sekundär durch das Schamgefühl (z.B. hervorgerufen durch ein bevorstehendes „Outing“ gegenüber Freunden oder Fachleuten).

Auch der Körper leidet

Was hilft, die Gesellschaft aufzuklären und das wichtige Bewusstsein zu schaffen, sind wissenschaftliche Untermalungen. Expertenmeinungen werden jedenfalls eher beachtet als irgendwelche Erfahrungsberichte aus dem Netz. Da könnte ja jeder hinterstecken und laienhafte Diagnosen und Prognosen stellen.

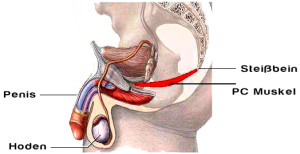

Leider ist es so, dass derartige Empfindungen psychischer Natur sehr individuell sind. Genauso verhält es sich auch bei der persönlichen Belastbarkeit eines Jeden. Was aber objektiv messbar ist, das sind die Reaktionen unseres Körpers. Und diese wurden schon mehrfach in Zusammenhang mit der Pornosucht gestellt. In dem Kontext ist vor Allem das Phänomen der erektilen Dysfunktion zu nennen, welches sich fast wie eine Epidemie bei Männern unter 40 verbreitet.

Die Verbreitung der erektilen Dysfunktion

In einer Studie aus dem Jahre 2011 geht hervor, dass etwa 14-28 % der Männer zwischen 18 und 40 mit einer erektilen Dysfunktion zu kämpfen haben. Diese Problematik beinhaltet diverse Potenzstörungen und umschreibt im Wesentlichen die Schwierigkeit, beim Sex zu einer Erektion zu kommen. Eine zweite Studie aus dem Jahr 2014 bezifferte den Anteil an Betroffenen in dieser Altersgruppe sogar auf knapp 30 %.

In einer Studie aus dem Jahre 2011 geht hervor, dass etwa 14-28 % der Männer zwischen 18 und 40 mit einer erektilen Dysfunktion zu kämpfen haben. Diese Problematik beinhaltet diverse Potenzstörungen und umschreibt im Wesentlichen die Schwierigkeit, beim Sex zu einer Erektion zu kommen. Eine zweite Studie aus dem Jahr 2014 bezifferte den Anteil an Betroffenen in dieser Altersgruppe sogar auf knapp 30 %.

Nun, man kann über die Gründe dieser alarmierenden Zahlen natürlich spekulieren. Die Ursachen dafür können sicher vielfältiger Natur sein. Was aber feststeht, ist die Tatsache, dass die Zahlen vor Erfindung des Internets viel niedriger waren. 1948 stellte der Wissenschaftler Kinsey fest, dass die Rate der Männer unter 40, die an der erektilen Dysfunktion leiden, nicht mehr als 3 % beträgt. Sprich: ein Zehntel der Verteilung von heute!

Auch die Libido, also das generelle Interesse an Sex, ist gesunken. Der italienische Urologe Carlo Foresta stellte noch 2004 fest, dass nur etwa 1,7 % der Teenager an einem niedrigen sexuellen Interesse leiden. 2012 dagegen betrug diese Zahl bereits 10,3 %. Das entspricht einer Steigerung von etwa 600 %.

Nun kann man sich mal überlegen, was das Sexualleben in diesem Zeitraum ebenfalls stets intensiver beeinflusst hat. Der Zusammenhang liegt auf der Hand. In den letzten 10 Jahren, während des Wachstums von High-Speed-Internet, schossen unzählige Videoportale aus dem Boden. Ein immenser Anteil davon – Sie ahnen es – waren Portale, die ausschließlich Pornografie anbieten.

Die zurechtgestutzten Studien

Es ist immer schwer, die richtigen Schlüssen aus diversen Studien zu ziehen, welche sich mit komplexen Sachverhalten auseinandersetzen. Aber es passiert auch oft, dass die Wissenschaftler selbst auch falsche Schlüsse ziehen. Und dann wird es problematisch. Da gab es z.B. die Studie, welche in diversen Ländern Europas durchgeführt wurde. Das Fazit war, dass Pornokonsum nicht notgedrungen zu psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen führt. Das Problem dabei war, dass der beeinflussende Faktor nur anhand von einer Variable definiert wurde: die Regelmäßigkeit, in der man Pornos konsumiert. Um das mal zu veranschaulichen, fallen uns auf Anhieb 10 Faktoren ein, die die Konsequenzen viel akurater vorhersagen können:

- gesamte Anzahl Stunden des Konsums (z.B. pro Woche)

- Anzahl der Jahre, die man schon Pornos konsumiert

- das Alter, in dem man begann, Pornos zu konsumieren

- das Aufsuchen neuer Porno – Genres

- das Entwickeln neuer Fetische

- das Verhältnis Masturbation mithilfe von Pornos vs. ohne Pornos

- das Ausbleiben von partnerschaftlichem Sex

- Jungfräulichkeit der Person

- genetische Disposition der Person

- psychische Symptome seit Beginn des Pornokonsums

Wie man beobachten kann, ist das ganze Problem nicht wirklich so eindimensional, wie manche „Fachleute“ es gerne mal darstellen. Und die oben genannte Studie ist bei Weitem nicht die einzige Untersuchung, die an einer korrekten Durchführung scheiterte. Eine Menge anderer empirischer Arbeiten probierten, andere Faktoren für die Sexualprobleme junger Leute zu finden. Manche fanden schon einen Zusammenhang mit der Pornosucht, aber spielten diesen herunter. Andere wählten unpassende Zielgruppen der Befragung und ließen Menschen außen vor, die Jungfrauen waren oder in den letzten 12 Monaten keinen Sex hatten.

Solche Dinge verfälschen den Gesamteindruck natürlich ungemein. Jedoch gibt es auch eine Menge anderer Studien, die das Problem angemessener beleuchten. In den nächsten Wochen werden wir uns bemühen, um die wirklich gehaltvollen Studien zu filtern und diese hier auf unserer Seite zu präsentieren. Ein solides, wisschenschaftliches Fundament ist immer wichtig, um vor Allem über gesundheitliche Risiken zu informieren und diese auch adäquat anzugehen.